鲁迅,中国现代文学史上“泰山北斗”级别的人物,他的杂文、小说都是精品中的精品。

其中有一篇三千多字的短篇小说《孔乙己》,以极简的笔法勾勒出了一个封建科举制度下的悲剧灵魂,被认为是五四以来中国短篇小说的典范。

根据鲁迅的学生孙伏园回忆,当被问及《呐喊》中哪篇最好时,鲁迅毫不犹豫地选择了《孔乙己》,认为它“从容不迫”,讽刺“不很明显,有大家风度”。

然而,正是这篇被鲁迅本人最珍视的作品,结尾却留下一句看似矛盾的“病句”——“大约孔乙己的确死了”。

“大约”与“的确”两个词,一个表推测,一个表肯定。两词在语法上本不相容。假如放在学生作文里,肯定会被老师用红笔圈出。

但是鲁迅为什么要这样写呢?这到底是大文豪的一时疏忽,还是刻意为之?要理解这句话的分量,还是需要先回到《孔乙己》的故事本身。

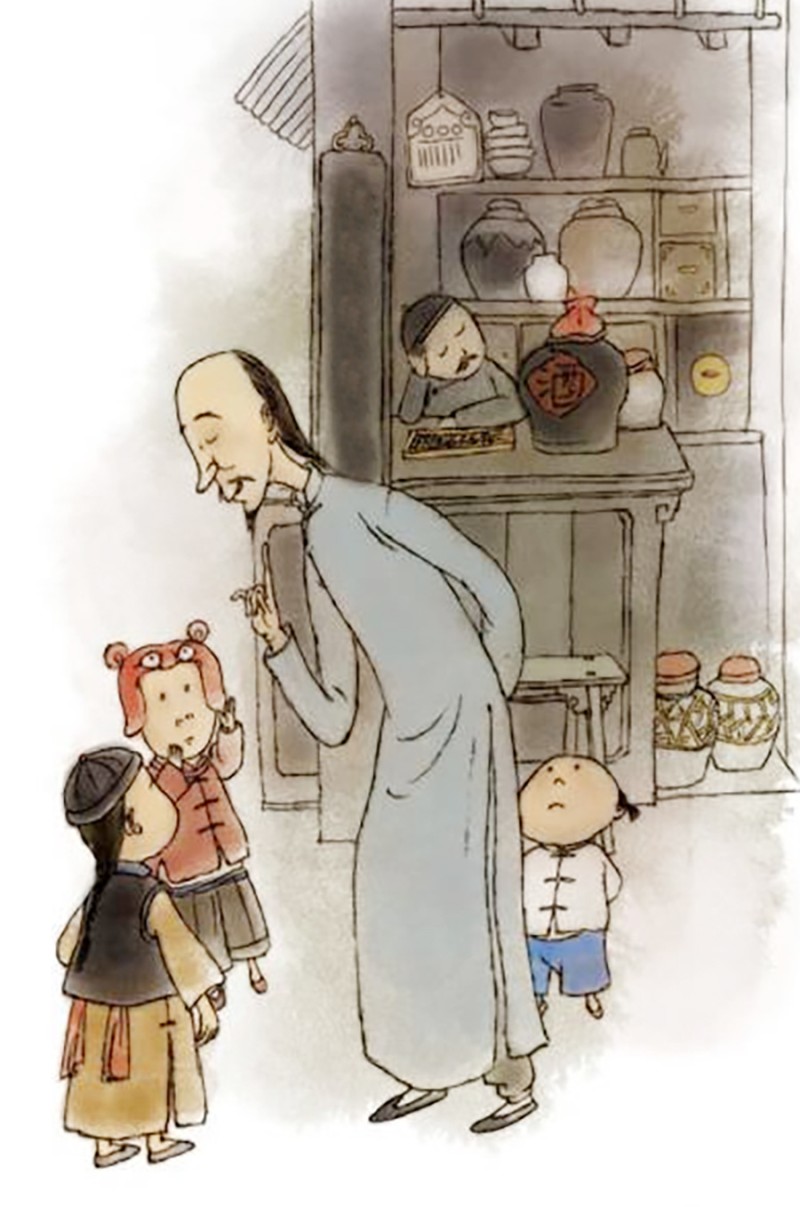

鲁迅这篇短篇小说讲了这样一个故事:鲁镇上有一个平民们经常光顾的咸亨酒店,店里有一个常客,是“站着喝酒而穿长衫的唯一的人”。

此人一开口就是“之乎者也”,还执着于“茴香豆的‘茴’字有四种写法”,一辈子读书却连秀才也未考中。最终,此人因为偷书被人打断了双腿,潦倒而死。

这个人物的悲剧有三重:

制度的悲剧:科举制度本来是古代底层人物上升的唯一通道,孔乙己为了通过读书实现阶级的跃迁,放弃了学习生活技能,终其一生活在“中举”的幻梦之中。

社会的冷漠:酒客们以孔乙己的伤疤为乐,面对他可能身死的悲剧命运无动于衷,掌柜甚至还在想着自己那“十九个钱”要不回来了。

自我的麻痹:孔乙己至死都未曾醒悟,也从来不会反思自己的行为,甚至还以“窃书不能算偷”进行自辩。

鲁迅用看客们的“笑声”贯穿全文,让孔乙己在笑声中登场,在笑声中落幕。而小说最后那一句“大约孔乙己的确死了”,正是这出悲剧给当事人的最后一记冷眼。

关于这句话的解读,一直以来大致有如下四种说法:

1、“创作失误”说

意思就是“鲁迅写错了”,毕竟如果我们写出“大约一定会下雨”这样的句子,语文老师一定会毫不客气地打上一把红叉。

鲁迅虽然是大文豪,但是他终归也是人。是人就有犯错的时候,大家也不必“为尊者讳”,非要咬死了说鲁迅一定不会写错。

不过,反对者却认为这一说法根本站不住脚,因为鲁迅写作是极严谨的,他曾经说过“写完后至少看两遍”。

《孔乙己》创作于1918年冬,1919年4月发表,全文仅三千多字,花了四个月时间修订,足够他打磨几十遍了,所以“失误”的可能性微乎其微。

正如我们在文章开头提到的那样,鲁迅一直视这篇小说为自己的得意之作,对于其中的句子肯定是字斟句酌,就算发表时杂志上印错了,事后他也不会允许这种存在“低级错误”的版本流传下来。

2、“矛盾修辞”说

主流的观点认为,这是鲁迅的“矛盾修辞法”——用逻辑冲突强化深意。“大约”:不确定。因为没人见到尸体,只能猜测。“的确”:确定。孔乙己经历腿断、穷困外加无人救助,必死无疑。

先写“大约”,强调以下内容只是自己的推测,不一定正确。再加上“的确”,表示孔乙己的结局是人们早已经预见到了。带给人一种“宿命般的悲剧感受”。

同样的手法在鲁迅作品中并不鲜见,譬如《狂人日记》的“语颇错杂无伦次”,刻意用混乱语言表现狂人心理。

3、“家乡方言”说

有人推测,鲁迅之所以这样造句是因受到方言影响。在绍兴一带的方言中,或存在类似表达。比如,绍兴方言中有一个四字词组,本来是两个词,合起来意思就等于“似乎确凿”或“大约的确”。

《孔乙己》这篇小说的故事发生在绍兴,人物也都是绍兴的当地人,所以鲁迅故意在文章中保留了“大约的确”的用法。

文学创作过程中,作者在作品里引用家乡方言十分常见。但是鲁迅倡导白话文运动,他创作的杂文、小说,很多都带有“启蒙”的意图。

为了让普通人能看懂,鲁迅在语言的使用上力求规范,所以在这篇小说的末尾,他绝非“不经意采用了家乡方言”,也不可能是为了让小说保留绍兴的“原汁原味”,故意用了绍兴话。

4、“不矛盾”说

这是包括人教版语文书在内的一些权威书籍上的解释:这句话在叙事层面完全合理。

小伙计的视角限制:他没亲眼见到孔乙己之死,所以用“大约”来推测是合理的。社会的必然性:在冷漠的鲁镇,一个残废的乞丐“的确”无法存活。

这样的理解和“矛盾修辞”说有一些相近,但是也有区别。持“矛盾修辞说”看法的人认为,鲁迅在这里是故意用了一个“修辞技巧”来引人注目。

而持“不矛盾说”看法的那些人则认为,小说写到这个地方,鲁迅为了准确地传达故事的思想,只能这样写。

鲁迅这种写法是符合逻辑的,他并不是在玩弄某种文字游戏,而是精准捕捉了“遭遇不确定”与“命运必然”之间的撕裂感。

鲁迅生前曾告诫他人,“不可生造只有自己才懂的词汇”。在自己的代表作中,他更不可能犯下如此低级的错误。

综合来看,“大约的确是死了”这句话,既非笔误,亦非单纯的修辞炫技,而是鲁迅对孔乙己命运最精准的判词。

这种表达方式完美契合“叙事的真实性”,因为故事中的“小伙计”并非全知视角,他对孔乙己结局的模糊判断,恰恰符合现实生活的逻辑。

小说中蕴含着深刻的社会隐喻:模糊的“大约”象征着酒店里那些冷漠的看客,而“的确”则昭示着那个吃人社会的必然结局。

文学创作不同于学生的课堂作文,为了追求艺术效果,作家常常需要突破语法常规,实现更高效的表达。所以我们判断一个句子是不是病句,必须结合前后文与作者的创作意图。

正如贯穿《孔乙己》全篇的种种“嘲笑”,这句“大约孔乙己的确死了”,最终让读者在荒诞中感受到了刺骨的寒意——当人们提起一个人的死亡时,竟能如此地轻描淡写,却又如此地无可避免。

而这,正是鲁迅文学的永恒魅力。