文|李蛋

曾几何时,在中国影视行业,电影咖的高贵,几乎是一种共识。他们是登上大银幕的佼佼者,是一张电影票背后的最大信任保障,从不轻易出演电视剧,也很少出现在综艺中,因为远离大众是他们的身份标识。

而相比之下,电视剧演员、网剧演员,乃至流量偶像,似乎都只能活在电影院门外,需要以“电影转型”为事业的新起点,才能迎来身价的跃升、地位的抬升,以及艺术身份的确立。

然而近两年,这套“尊卑体系”不灵了。“电影咖高于一切”的逻辑开始悄然瓦解。越来越多原本以电影为主战场的演员,开始频繁在电视剧、综艺甚至短视频直播中亮相。与此同时,观众对所谓电影咖的期望也在迅速下滑,很多人将电影咖和网红列为了同种类型的娱乐消费品,并不认为他们与其他明星有何不同。

换句话说,电影咖正在消失。他们的高贵,他们的神秘,甚至于他们的必要性,都正在一步步被消磨殆尽。

过去,能被称之为电影咖的演员,不仅代表着表演水准和艺术品位,更承担着票房的实质性保障。只要他们的名字挂在一部电影的海报上,至少能为片方锁定基础观众群,甚至推动影片成为档期黑马。

比如,成龙的动作喜剧是华语电影走向世界的代名词,他主演的《醉拳》《A计划》《尖峰时刻》系列,让无数海外观众认知了中国功夫;巩俐与张艺谋合作的《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》《归来》,奠定了她在电影史上的艺术地位,也代表了中国电影出海的巅峰时代;章子怡则是凭借《卧虎藏龙》《英雄》《一代宗师》三度进入全球视野,是能打动国内外主流观众的稀有电影女星。

这些电影咖们,都是真金白银地扛住过票房、参与推动产业繁荣的演员,是市场供需关系里最具实战能力的核心变量。

然而,如今当我们再去回望这个曾被无数人追捧的名号,却发现其中的“真金白银”早已不复存在。即便是在一年一度的暑期档,我们也很难再看到哪位演员凭一己之力撬动市场,扛起电影票房的基本盘。

以2025年暑期档为例,《南京照相馆》由刘昊然主演,题材感人、制作精良,是档期内最被看好的主旋律力作,有望冲击今年的暑期档冠军。但点映过后,这部影片的热度更多集中在题材与导演剪辑风格上,刘昊然的表现却遭遇不少质疑。许多观众认为他“毫无惊喜”、“表演模式化”,甚至在评论区里表达了对其表演能力的失望。可见,他未能有效拉动票房增长,也没有成为影片口碑发酵的加分项。

同样的情况,也出现在张子枫主演的《花漾少女杀人事件》中。这位从童星一路成长的演员,曾因《唐山大地震》《快把我哥带走》《我的姐姐》等影片建立了扎实的观众基础,被业界誉为“未来十年最具潜力的女演员”。

然而,这部青春悬疑片因题材和排片等局限性,在上映后反响平平、票房冷清。虽然张子枫在影片中的表演依旧稳定,却也看得出,她的名字始终不足以驱动市场情绪。

而曾在《你好,李焕英》中一战成名,斩获54亿票房的张小斐,这次在《恶意》里也未能再度创造国产影史的传奇,不仅标志着她的“票房神话”正式告一段落,也说明她未能完成从一部爆款到稳定电影咖的跃迁。

更进一步来看,当前几乎所有曾被视作电影咖接班人的新一代演员,都无一例外地陷入“作品未爆、人气未稳”的尴尬阶段。朱一龙、周冬雨……他们或曾创造过票房奇迹,或曾赢得专业肯定,但都难以维持持续稳定的票房号召力。在一个电影项目的运作链条中,演员已经不再是那个最能撬动票房的变量。

这并不是演员的个人能力下滑,而是整个行业的舞台变小了。电影市场本身的结构性疲软,直接吞噬了演员的票房信用值。

从数据来看,2025年6月全国电影票房为19亿元,较2024年同期的22.32亿元再度下降,而对比2023年的41.33亿元,更是腰斩。

进入7月以来,暑期档尚无超级爆款出现,目前票房日冠《长安的荔枝》的最高预测票房仍停留在6.62亿,远不及以往《哪吒》《战狼2》《我不是药神》动辄几十亿的爆发力。

观众不愿走进影院,是一个现实且复杂的问题。一方面,影视消费被短视频娱乐严重分流。刷三分钟的情绪短片、追十秒钟的剧情反转,远比在影院里安静地坐两个小时更高效;另一方面,影院票价高居不下,特别是都市核心商圈动辄80元以上的价格,让电影变成了中产的精致消费,这无疑抬高了观影门槛。

在这样的大环境下,即便是曾经的电影咖,也无法凭一张脸就换来观众的信任票。

说到底,电影咖的高贵不是自带的,而是靠市场和观众赋予的。而当市场不再给予,观众也不再响应,他们自然也就失去了自身价值。一个电影咖的真正含金量,从来不是靠简历和奖项堆积出来的,而是在无数场影院的购票决策里、一部部作品的内容反馈中长期沉淀下来的。

今天,这种沉淀被快速消费的娱乐模式打碎了,“高贵”便成为了一种不再实用的身份标记。现在的电影市场,不是电影咖不努力,而是电影咖这个概念,已经不再具备任何实质意义。

在电影咖的光环逐渐坍塌的另一端,是他们自身神秘感的迅速消失。

曾经,电影咖之所以令人仰望,正是因为他们离观众足够遥远,只存在于大银幕之上,既不喧哗也不社交,观众对他们的生活、个性、私下状态基本都一无所知。因此,当他们出现在电影中时,观众才能将注意力聚焦在角色身上,而非演员本人。

但现在,这一切都变了。越来越多的电影演员,主动或被动地走下神坛,频繁出现在小荧幕、短视频和社交平台上。这种曝光策略在流量时代看似合理,但其副作用也极为致命。演员与观众之间的距离被拉近了,神秘感消失了,观众对他们的电影想象也随之瓦解。

最典型的例子是刘德华。近年他频繁活跃于短视频平台,为《猎金游戏》《无名之辈2》《长安的荔枝》等影片宣传造势,甚至开通首个社交媒体账号。这种亲民化的营销策略虽能在短期内拉动曝光,却彻底消解了传统巨星的光环。昔日遥不可及的华仔沦为日常刷屏的老熟人,观众新鲜感被透支,在一定程度上也削弱了他作为电影演员的独立性。

还比如沈腾、马丽这样的喜剧电影演员,本是电影市场的头部品牌,可当走进综艺,甚至变成“综艺咖”的时候,他们在观众心中的角色形象也发生了微妙变化。沈腾在《王牌对王牌》里扮丑搞怪数年,再去影院看他主演的《逆鳞》这样的动作犯罪片时,观众真的很难不出戏。

包括吴京,现如今这匹最硬的“战狼”已经被动沦为短视频平台上的造梗达人,比起演员,更像是半个“谐星”,如何让观众不对他的电影形象失去兴趣。

更令人唏嘘的是,即便是一直坚持神秘感的电影导演与演员,也逐渐开始松动立场。比如姜文。这个曾经无比坚守电影艺术边界的男人,为了宣传新作《你行!你上!》首次“下场”B站,与网红博主同框互动,甚至尝试做出符合年轻人语境的“梗式表达”。虽然为影片带来了热度提升,但这种主动祛魅的行为,也让不少影迷感到失落:连姜文都开始讨好市场,还有谁能坚守银幕的尊严?

而在抖音、小红书等平台上,不少电影演员都开始亲自下场进行短视频宣发。他们模仿热梗、玩起角色反串、做观众问答、讲幕后花絮……本质上是想通过亲民姿态收割更多流量、拉动下沉市场的票房。但问题在于,电影的艺术性与碎片娱乐的逻辑,本就是两种不同的生态系统。

你可以在短视频里当个好笑的段子手,却很难在大银幕上再让人信服为角色本身,最后结果往往是“抢到了热度,丢掉了高度”。

因为,一旦观众在短视频平台上反复看到某位演员的真实面貌、生活状态、搞笑表现,再看到他出现在一部沉重的剧情片中时,角色的可信度就会大打折扣。电影的沉浸感建立在演员形象与角色形象之间的张力之上。维持神秘感是电影演员对银幕形象的自我保护,是当下电影市场最缺乏的一种态度。

与此同时,当越来越多电影咖频繁在各类影视作品中扮演同一种角色时,也在消耗观众的信任。

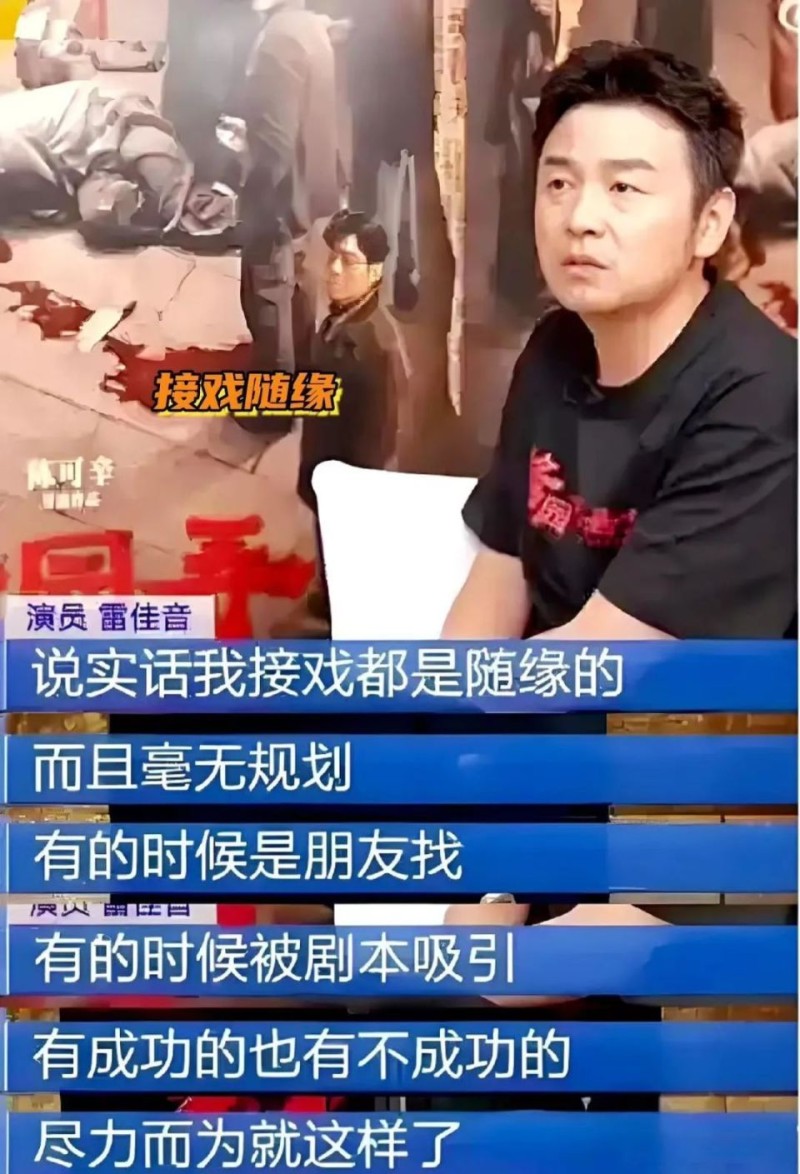

比如雷佳音、肖央等演员的银幕形象已高度重复,这些演员的脸在一部电影中出现时,观众往往能在几秒钟内猜到他将承担什么功能,演什么性格。这种表演模板的固化,不仅削弱了角色的独特性,也在蚕食观众对电影本身的期待。

毕竟,真正的电影咖从来都不是“高曝光+高重复”的产物,而是在“低曝光+高刷新”的节奏中,持续带来惊喜的演员。于是,即便电影制作团队依然信奉“某演员出演+某类型故事=票房保险”的逻辑,但现实却在不断打脸,最终只是不断证明——没有一个电影咖是绝对安全的。

从更宏观的层面看,当今电影市场缺乏的是“没被曝光过”的新演员,缺乏“没演过同类角色”的尝试者,缺乏“能带来新惊喜”的创造者。大家都在同一个审美逻辑里内卷,结果不是互相成就,而是彼此消耗。

曾经的电影咖们之所以神秘、光芒万丈,是因为他们真正做到了为角色服务,他们的每一次出场都像是一次全新生命的诞生。成龙可以从警察、厨师演到考古学家,巩俐可以从妓女演到女将军,梁朝伟可以从痴情文艺男演到冷面杀手。他们的“变”,才是电影魔力的本质。

如今,这种“变”的能力却被曝光频率和市场疲态所抵消。演员越来越像产品,观众越来越像用户,而电影,也就越来越像内容供应链里的一环,而非艺术现场。电影咖,不再是银幕上的神,而只是舆论场上的一个ID。

当电影咖失去光环,也就失去了他们区别于其他娱乐形式的根本。电影咖,不是不能接地气,但必须保留那一份高于地面的“巨星感”。电影演员更不是不能营销,但必须维持起码的银幕边界感。否则,神秘感没了,光环也就随之消散了。

而在这场观众与演员、市场与价值的双向崩塌中,最可怕的是电影也有可能失去它最该拥有的“不可替代性”。